« Dans le chaos de la guerre et du déplacement, là où chaque étincelle de vie risque d’être éteinte, j’ai appris qu’il est encore possible, même dans les moments les plus sombres, de voir briller une lumière fragile mais incassable. Cette lumière, c’est la pratique sage-femme — un travail auquel j’ai consacré ma vie, en restant aux côtés des femmes, en leur offrant ce qu’il y a de plus précieux : la vie et la dignité. »

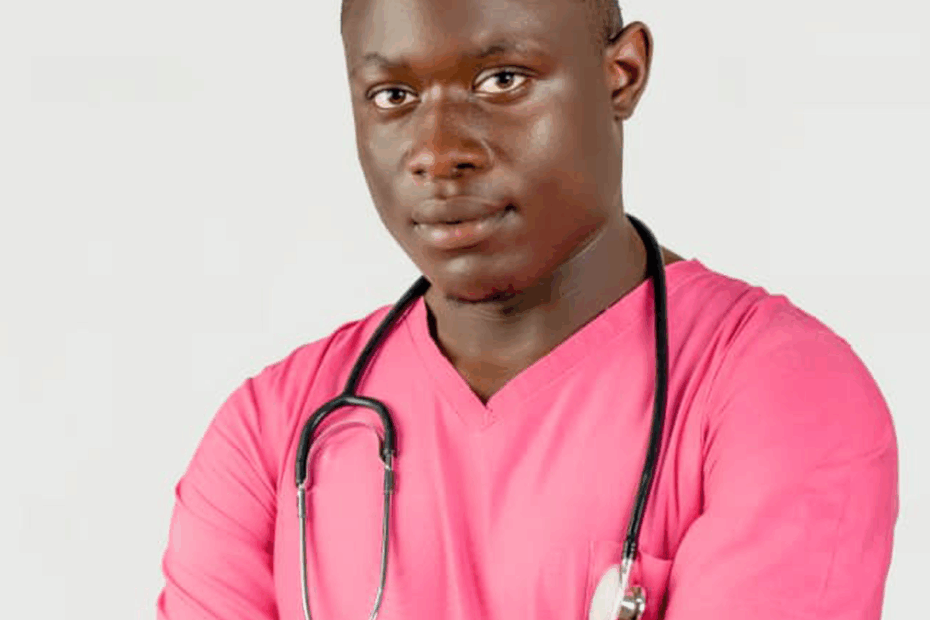

— Loti Kubuya Mielor

En République Démocratique du Congo (RDC), des décennies de conflits, de déplacements et d’instabilité ont rendu des millions de personnes vulnérables — surtout les femmes et les enfants. Le système de santé est affaibli. L’accès aux soins est souvent interrompu par la violence, et les communautés dépendent de travailleur.ses de santé de première ligne, qui risquent leur vie pour permettre à la vie de continuer, même dans les circonstances les plus extrêmes. Être sage-femme en RDC, c’est incarner la résilience, le courage, et l’indispensabilité en temps de crise.

Loti Kubuya Mielor a senti dès le départ que la pratique sage-femme était plus d’une vocation. Après ses études et un stage de formation, il a travaillé à l’Hôpital de Kirotshe, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Mais très vite, il comprend que les femmes qui ont le plus besoin de soins sont déplacées, isolées, et vivent dans des camps dépourvus de services de santé. Il décide alors d’aller à leur rencontre.

J’ai pleuré. Mais je ne pouvais pas m’arrêter. Une autre femme était en travail. Elle m’attendait. Chaque jour, je pensais que ce serait peut-être le dernier. Mais je suis resté, parce qu’elles n’avaient personne d’autre.

Loti Kubuya Mielor

« Les conditions étaient extrêmement difficiles, » explique-t-il. « À Rusayo, Shabindu, Kashaka et Lushagala, nous n’avions ni matériel, ni équipement. Nous ne comptions que sur notre formation, nos mains et notre foi. »

En avril 2024, une bombe explose dans le camp où travaille Loti. Plusieurs personnes sont tuées, dont une femme enceinte qu’il accompagnait et une autre qui avait accouché quelques semaines auparavant.

« J’ai pleuré. Mais je ne pouvais pas m’arrêter. Une autre femme était en travail. Elle m’attendait. »

Au-delà des bombardements, une autre forme de violence sévit : les jeunes filles qui vont chercher du bois sont souvent victimes d’agressions sexuelles. « Nous faisions ce que nous pouvions. Il n’y avait ni psychologues, ni services spécialisés. Il n’y avait que nous, sages-femmes et infirmier·ères, essayant de soigner ce que nous ne pouvions pas réparer complètement. » Alors que les ONG évacuent et que l’insécurité s’aggrave, beaucoup de professionnel·les de santé fuient.

Mais Loti reste.

Pendant quatorze jours, il travaille seul — sans repos, sans matériel, priant chaque nuit pour survivre.

« Chaque jour, je pensais que ce serait peut-être le dernier. Mais je suis resté, parce qu’elles n’avaient personne d’autre. » Quand les autorités ordonnent le démantèlement des camps, il retourne une dernière fois pour aider les femmes trop faibles pour partir. « Ce n’était pas sûr, mais les abandonner était impensable. » Aujourd’hui, Loti travaille dans 15 centres de santé et 5 hôpitaux à Goma, avec le soutien de l’UNFPA et d’Affaires mondiales Canada. Les fournitures sont rares, la violence continue, mais les sages-femmes tiennent bon.

« Nous continuons, » dit-il. « Même lorsque le monde s’effondre, notre présence peut faire la différence entre la vie et la mort. » Il conclut : « Peu importe la force de la tempête, une vérité demeure.

Les sages-femmes sont une ligne de vie. Une lumière dans l’obscurité. Quand tout le reste s’écroule — le gouvernement, la sécurité, les infrastructures — nous restons. Nous répondons présentes. Nous protégeons la vie. »Là où d’autres fuient, les sages-femmes restent — offrant quelque chose d’encore plus puissant que la médecine : l’espoir.